文|刘俊宏

编|王一粟

日益领先的中国智能汽车行业,正在催生越来越多汽车供应链的上市公司。

8月21日,阿里巴巴发布公告称,拟议分拆斑马网络技术股份有限公司(以下简称“斑马”),并在香港联合交易所有限公司主板独立上市。

随着斑马此次交表,这家由阿里与上汽在2015年联合孵化的智能座舱解决方案商,背负着阿里分拆计划中首家独立上市的任务,也将中国智能座舱行业的底色一并揭开。

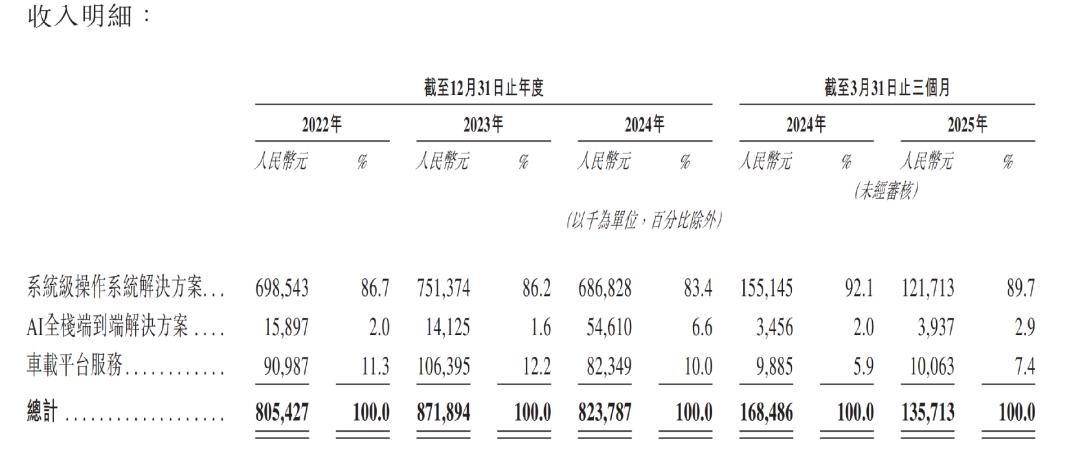

招股书显示,斑马的产品基本上都是软件服务,为车企提供完整的汽车智能座舱操作系统。业务主要涵盖系统级操作系统解决方案、AI全站端到端解决方案和车载平台服务。

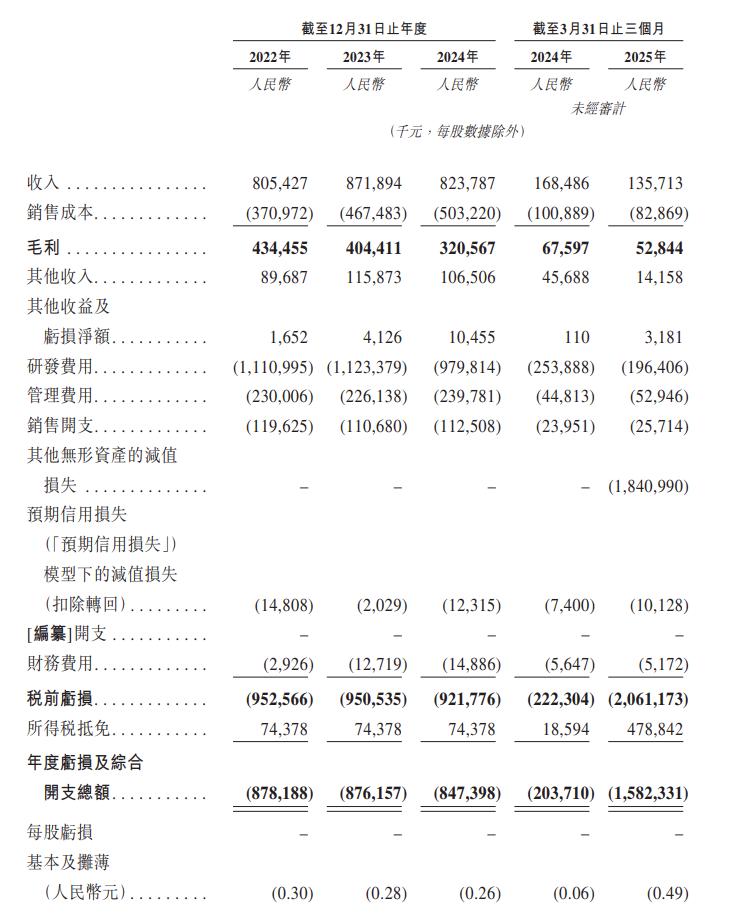

基本财务情况显示,斑马的营收比较稳定。2022年、2023年、2024年及2025年前3个月,公司营收分别为8.05亿元、8.72亿元、8.24亿元和1.36亿元,营收在最近两年有所下滑。

作为一家科技公司,斑马尚未实现盈亏平衡。对应营收同期,斑马亏损分别为8.78亿元、8.76亿元、8.47亿元和15.82亿元。2025年一季度的大额亏损,主要是操作系统相关无形资产减值18.4亿元所致。斑马目前仍非常重视研发投入,研发费用分别为11.11亿元、11.23亿元、9.80亿元和1.96亿元,整体研发支出高于营收。

虽然斑马整体财务数据表现一般,但公司在智能座舱行业内依旧有两个不可忽视的“光环”。

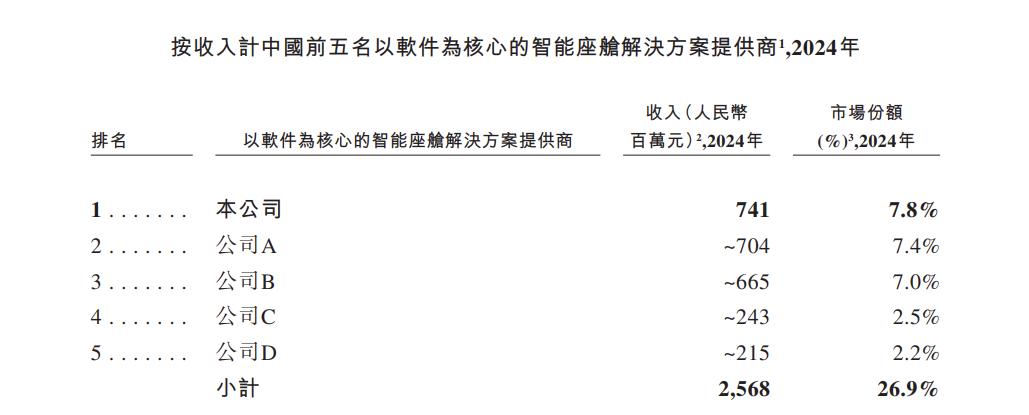

根据灼识咨询的资料,按2024年收入计算,斑马智行是中国最大的以软件为核心的智能座舱解决方案供应商,同时根据同一资料来源,按解决方案搭载量计算亦排名第一。

在2025年的上海车展上,光锥智能看到斑马在阿里的扶持之下,落地了非常完整的智能座舱生态。斑马不仅有整个“阿里系”服务的支持,而且在AI“上车”的进程里率先落地了Agent能力。汽车现在也能一句话点咖啡了。

但落回业务层面,斑马显然也有一些自己的难处。

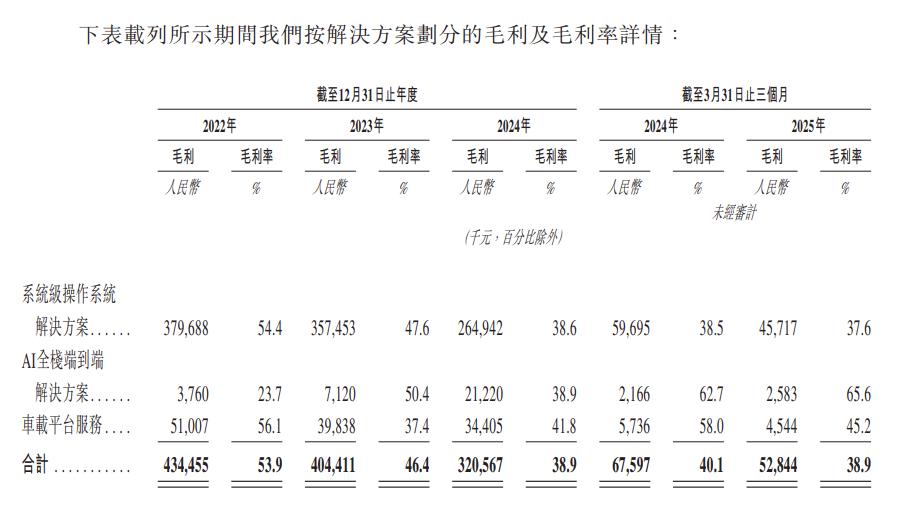

作为一家软件公司,斑马的毛利率不到40%,这并不算高。同时,斑马身处整个中国智能汽车发展的大时代里,公司营收也没有像其他汽车智能化供应商一样“节节高升”。

“自然交流和AI Agent有望带来智能座舱的最佳体验,这对汽车产品形态升级和产业变革都是巨大的机会。”

正如斑马智行联席CEO郝飞所说,斑马正在等待一个行业变局带来的机会。面对汽车智能座舱行业的新一轮竞争,斑马认为AI能力才是智能座舱最重要的发展逻辑。

在汽车智能化全面铺开的时代,斑马脱离阿里走向独立,能获得市场广泛认可吗?

离开阿里怀抱斑马智行底色如何?

斑马的业务结构其实非常简单。

从业务角度看,斑马智行是一家比较纯粹的软件公司,为智能汽车提供系统级操作系统解决方案(下简称座舱OS)、AI全栈端到端解决方案和车载平台服务。具体来说,斑马的座舱OS能提供从自研系统内核到中间件再到应用的全栈能力,同时可开放兼容Linux、Android生态。斑马独立的座舱OS具备行业稀缺性,目前同样完全自研并大批量上车的只有华为,其他基本上都是基于Android等系统进行的二次开发。

剩余两个业务,AI全栈端到端就是为智舱提供AI能力支持和AI Agent;车载云平台服务则是AI业务的衍生收入,为AI能力(原生软件)提供支持。

“AI给汽车带来的变化是综合性的,对智能座舱而言最有价值的变化就是交互。”

诚如郝飞所说,虽然当前座舱OS是斑马的绝对收入中心,占总营收9成。但从斑马业务拆分情况看到,AI显然是斑马接下来主要的发展方向。反映在营收层面,以2023年为AI大模型爆发的临界点计,斑马AI业务的营收从2023年的1412万元增长至2024年的5461万元。

体现在产品层面上,斑马智行在一年间完成了在智能座舱落地AI大模型到AI Agent的迭代。2024年9月,斑马发布了基于阿里通义千问大模型的智能座舱AI品牌(元神AI),2025年4月又推出了“一箭十星”的交互智能体(一个系统搭载10个场景Agent)。

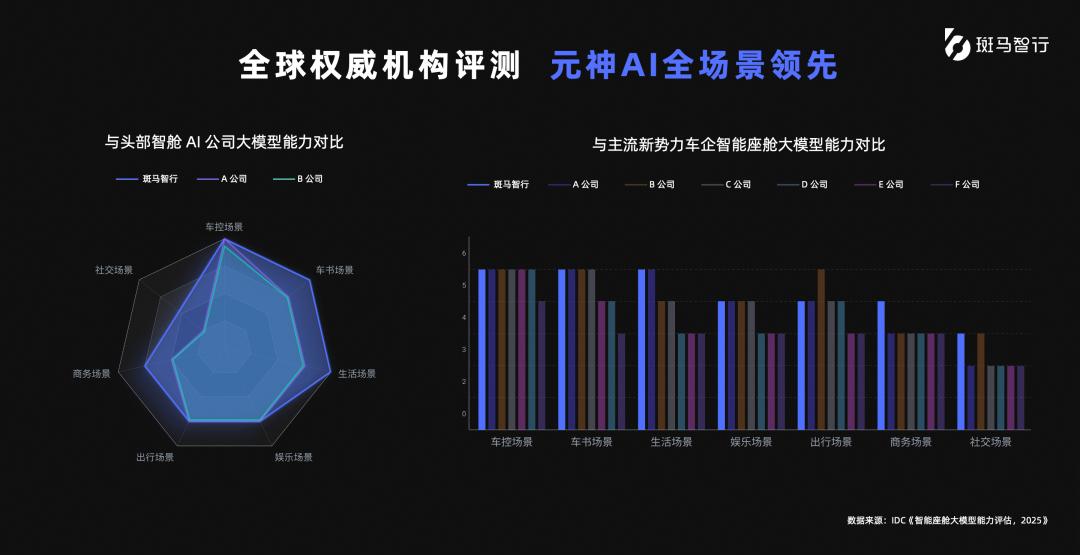

具体AI能力表现,市场的认可度总体较高。根据IDC发布的2025年《智能座舱大模型能力评估,2025》报告显示,斑马智能座舱的AI能力属于领先水平。其中,在车控、车书、娱乐、出行、商务、生活、社交等场景里,斑马实现得比较完善。对标手机行业的AI Agent落地情况,斑马智能座舱也能实现“一句话点咖啡”,基本能够达到“车机与手机同等智能”的水平。

整体来看,斑马是一家通过汽车智能座舱系统赚得“第一桶金”,而当下在积极投入AI的供应商。

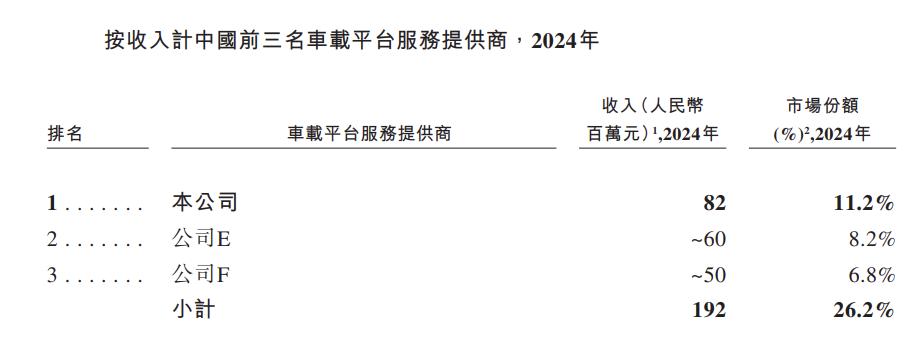

从市场格局看,斑马在汽车行业内已经取得了一些成果。根据灼识咨询报告显示,以2024年中国以软件为核心的智能座舱解决方案提供商的收入统计,斑马市场占比位列第一;以2024年中国前三名车载平台服务提供商的收入统计,斑马同样位列第一。

虽然“双第一”的市场排名看似耀眼,但其含金量需要谨慎认知对待。

参考两张榜单其他公司的市场份额,不难发现,软件智能座舱和车载云平台市场都处于“有待完全竞争”的状态,两个市场的CR5连30%都达不到。软件和云服务作为拥有一定通用性的产品,斑马的市场份额领先得非常有限,没有呈现出明显的市场统治力。

而面对下一轮次的竞争,斑马目前碰到了几个比较麻烦的问题。

由于斑马的销售模式是靠软件盈利,所以我们可以套用SaaS行业的分析模型分析。

在该商业模式下,软件销售公司需要客户稳定复购和增长,这样才能在高利润率的前提下,公司能不断摊薄前期投入的研发和销售成本,从而实现飞轮式的效益增长。参考SaaS行业比较共识的“40法则”(要求公司的收入增长率与利润率之和大于或等于40%),斑马目前比较稳定的营收和不到40%的毛利率,或许不太达标。

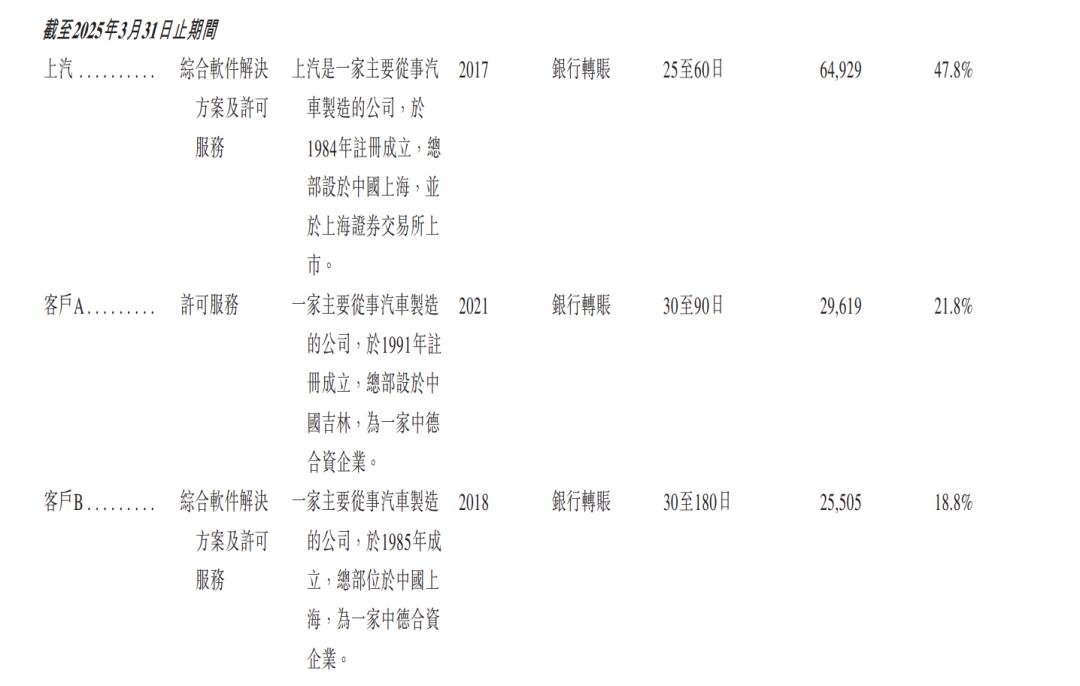

具体原因,主要是斑马的客户来源比较固定。根据招股书显示,斑马收入来源有接近一半来自于公司控股股东的上汽。此外的营收中,也有4成的来源比较明确。虽然具体客户信息做了模糊处理,但不难猜出客户A为一汽大众,客户B为上汽大众。这一大客户结构从2022年至今未发生明显变动。

数据显示,在整个中国智能汽车爆发的大时代下,斑马的当年定点客户数量增长趋势正在走弱。2024年,斑马当年定点数量同比增加21台车型,2025年一季度,斑马当年定点数量同比减少7台车型。需要注意的是,在汽车产业链里,定点一般代表客户开始尝试使用,距离量产释放利润,一般还需要1-2年。

不过还好,斑马当下落地的车型足够多。目前也有新的国际大厂认可斑马的“AI座舱”理念,尝试借助斑马的技术实现自家车型智能座舱升级。

数据显示,截至2025年6月底,斑马累计合作包括大众、宝马、上汽、一汽等60多个主机厂,落地汽车800多万辆。与智能座舱硬件厂商的合作层面,斑马已经累计合作国内外10多家主流芯片企业、30多个芯片平台。2025年3月,宝马还宣布2026年起在中国生产的新车型搭载基于“元神AI”的智能个人助理。

“端侧模型的部署会让AI智能体越来越好用,交互能力越来越强,我相信这也是智能座舱发展的风口所在。”

诚如郝飞所说。面向未来竞争,站在二级市场门前的斑马智行坚定认为AI是智能座舱最重要的发展方向。

在募资计划一栏,斑马认为继续投入研发是公司保持领先身位最关键的一步。而当下斑马最紧迫的其实就是钱。根据招股书计算,斑马目前现金(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+现金及现金等价物-借款)仅为6.4亿元。

也正是因为此,斑马必须要开始冲刺上市了。

走出“座舱”之外,斑马智行尚需努力

就在斑马提交招股书之后,公司内部出现了一些风波。

斑马前CFO夏莲表示对斑马的发展并不看好,主要是说斑马的发展不及预期,未来不明确。那么,斑马真的这么没有竞争力吗?

需要承认的是,智能座舱赛道当前竞争确实是非常激烈。

例如“华为系”(鸿蒙智行+华为乾崑支持)的鸿蒙座舱,都落地了支持MoLA混合大模型架构的鸿蒙车机系统。百度的智能汽车生态以Apollo平台为核心,涵盖智能驾驶、智能座舱、智能地图等多个领域,目前汽车智能化解决方案已在福特、林肯等品牌实现量产。腾讯也推出了迭代至5.0版本智能座舱解决方案(TAI),希望构建车内娱乐体验。吉利则是在成立亿咖通之后,又收购了魅族,重新打造了一套更接近手机操作体验的Flyme Auto智能座舱系统。

虽然入局者颇多,但行业似乎对智能座舱的发展目标没有统一的共识。就在今年4月15日,极氪的四周年发布会上,吉利控股集团总裁、极氪CEO安聪慧就曾明确谈到,“智舱技术已经高度同质化”。各家智能座舱产品都能覆盖一定的应用生态,以语音对话为核心的AI能力,有不少厂商都是靠接入DeepSeek来实现流畅交互的效果。

以生态和AI能力作为评价,斑马的智能座舱属于相当完善的水平。毕竟,斑马AliOS操作系统的前身可追溯至2010年成立的阿里YunOS平台,底层就是一套应用于手机等智能终端的完整系统。

光锥智能在今年上海车展上看到,斑马的车机生态几乎承载了一整个阿里“88会员矩阵”。在新产品的储备层面,今年7月,斑马智行联合通义、高通发布了搭载端侧多模态大模型,用于最新一代高通8397芯片的智舱能解决方案。

斑马跟阿里紧密绑定的好处,就是AI能力领先。目前新型智能硬件抢占的支付、Agent能力上,阿里系也是落地最快的。例如最近小米眼镜演示的支付功能中,用的也是支付宝。考虑到后续阿里还将继续完善自家软件生态(例如高德的本地生活),这些都有望持续在斑马的智舱方案中落地,不断完善智能座舱类比智能手机的发展路径。

但行业也在快速变化中,汽车智能座舱经过5年的发展,正在衍生出越来越多“座舱软件控制”之外的需求。

当下消费者开始希望用语音要求座舱开窗、关窗、展开零重力座椅、智驾加减速,甚至要求悬架调整高度等深度参与汽车控制的智能座舱功能。在这部分的控制和交互层面,斑马以系统和AI为核心的智能座舱系统可能难以满足更深入的整车控制。

如果将目光放长远一些看,当前不少领先的汽车智能化供应商,都在不断拓展自己对汽车控制能力的边界。例如华为的汽车智能化解决方案能够打通一整个汽车电子电气架构,鸿蒙座舱在底层控制逻辑上是有希望直接操控智能底盘的。此外,还有类似地平线这种智驾供应商,其最新的HSD智驾对车机显示也进行过一系列调整。

种种案例证明,智舱未来的发展还需要智舱供应商深度参与汽车产品研发。AI是汽车智能化的重要发展方向,但斑马或许也要重新思考一下,从单纯的控制座舱软件的舒适圈走出,走向座舱整车控制的蓝海。

本文来自投稿,不代表增长黑客立场,如若转载,请注明出处:https://www.growthhk.cn/cgo/143485.html

微信扫一扫

微信扫一扫  支付宝扫一扫

支付宝扫一扫