作者丨青炯

编辑丨六子

家居家装圈的一声惊雷,炸得不少消费者措手不及。

前不久,家居家装零售服务商住范儿资金链断裂,轰然“暴雷”。这不仅仅是又一家企业倒下的故事,更是一面照妖镜,映照出产业链下游消费者维权无门的困境,以及上游品牌方在危机时刻的责任担当。

很多在住范儿旗下商场买过家电的消费者,钱已经交了,但是迟迟收不到货。维权群迅速膨胀至300余人,虽然住范儿创始人声称不会跑路,但是等待收货的消费者愈发焦急。

*图源互联网

尤其是部分家电品牌的回应,更让他们感到愤懑和焦躁。比如,维权群中有50多人的东芝订单没有一点动静,东芝(中国)却上演冷漠三连:不发货、不退钱、不回应。截至6月底,他们均没有收到东芝(中国)方面的任何回复。

消费者这才惊觉,原来所谓的“东芝品质”,在危机面前不过是张一捅就破的纸。而东芝(中国)背后的美的,也因此被推上舆论的风口浪尖。

01

「东芝“甩锅”,砸中的是美的招牌」

去年双十一,韩先生在住范儿卖场为新家添置了东芝的洗衣机和电冰箱。他期待着新家的模样,然而半年后住范儿的暴雷给他的期待浇了盆冷水。

多位跟韩先生一样遭遇的用户表示,“给东芝(中国)的售后打了10多次电话,每次都说安排专人进行核实和反馈,但是两个月过去了,一个回复电话都没接到过”。

荒诞的售后“死循环”就此上演。消费者多次拨打东芝(中国)售后电话,客服的回应永远停留在“会紧急帮忙对接”,无人收到任何实质性反馈。7月2日,韩先生再次致电,客服仍重复“紧急对接中”,却无法承诺处理时限。

更讽刺的是,东芝(中国)官网首页赫然写着“以尊重人为根本”,但消费者连一个能解决问题的“活人”都找不到。承诺与现实的割裂,让品牌的信誉碎了一地。

众多消费者在住范儿商场内购买东芝品牌,信任的是“东芝”这个国际品牌的金字招牌。然而,住范儿资金链断裂后,东芝(中国)的反应是却是试图将一切损失转嫁给消费者。

更关键的问题是:钱到底进了谁的口袋?有人可能会说,住范儿是“自己采购、自己销售”的直营店,就像京东自营。消费者付的钱是给到了住范儿,而不是东芝这样的家电品牌,所以东芝(中国)没必要担责。

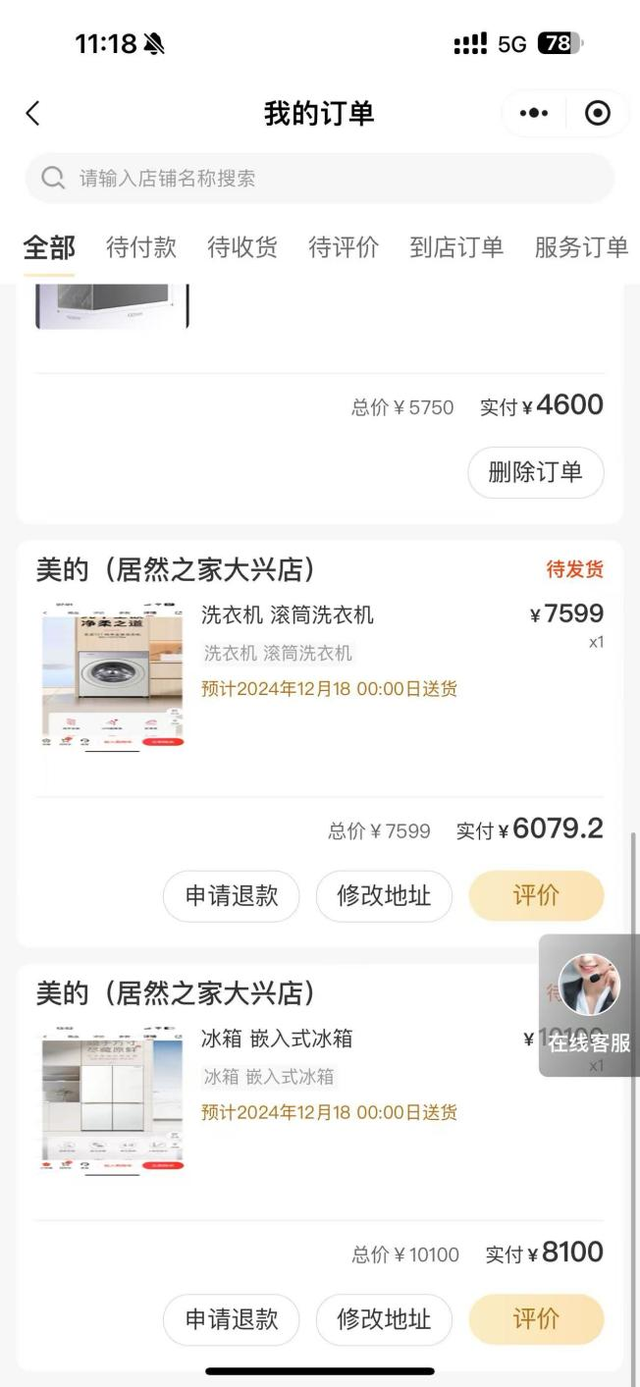

但是,某消费者反馈称,自己在住范儿商场里的东芝门店购买了冰箱和洗衣机,并且使用了国补,订单被下到了“居然之家大兴店”。住范儿的后台订单显示“已完成”,东芝的后台订单显示“商品合同已签署”“待发货”。该消费者表示,东芝很有可能已经收到住范儿的划款了。

*图源韩先生提供

如果东芝(中国)方面已经收到货款,还拒不发货,那么损害消费者利益就是板上钉钉了。

维权群的众生相,折射出个体的无助。有人请假跑消协,有人自费聘律师,只换来客服话术的循环播放。消费者投入的时间和精力如同投入无底洞,除了消耗自身的耐心和信任,换不来任何进展。

无形之中,伤害早已越过东芝边界,直击美的的品牌力。

2016年,美的豪掷31亿收购东芝家电业务的主体——“东芝生活电器株式会社”80.1%的股权,看中的是其高端形象与技术底蕴。如今拒赔事件发酵,引发“美的系售后摆烂”的舆论风波。有人质疑:“东芝都这德行,美的空调敢买吗?”

这清晰地传递出一个信号:在消费者心中,子品牌与母品牌之间,并不存在一道坚固的防火墙。

今日对子品牌的纵容,明日必反噬母品牌的销量,美的需要懂得这个道理。

02

「并购后遗症:美的的“信任赤字”从何而来?」

过去十年,美的堪称“家电界扫货王”。

从库卡机器人到菱王电梯,从万东医疗到东芝白电,美的用“买买买”快速扩张版图,撑起了4091亿的营收与5559亿的市值。

不过规模膨胀的背后,是整合深度的严重滞后。这次东芝(中国)的事件就像把手术刀,精准剖开美的的三道裂痕。

首先是权责割裂的先天缺陷。

在2016年的那次收购中,美的获得了40年的东芝品牌全球授权。虽然它握有东芝(中国)的运营权,但东芝商标所有权仍牢牢掌控在日本总部手中,形成“业务控股权而非品牌所有权”的态势。

这种割裂,可能导致美的在涉及东芝品牌声誉的危机事件中,缺乏“主人翁”意识和长远品牌价值考量,而是本能选择自保——反正品牌砸了也不是自己的,不如甩锅给消费者止损。

其次,住范儿暴雷也暴露了美的渠道管理的短板。

作为高预付、高杠杆的家装平台,住范儿的现金流在几个月内下降了1亿。令人费解的是,作为住范儿的重要合作伙伴和供货商,美的似乎并未对这种高风险渠道建立有效的风险防控机制——既没有与渠道商建立严格的资金共管账户确保货款安全,也缺乏针对渠道商突然崩盘(暴雷)的应急预案。

这种渠道管理上的粗放和风控意识的淡漠,使得身处交易链条最末端的消费者,成为了资本游戏中最脆弱、最易受伤的一环。当渠道商倒塌,品牌方如果缺乏预案和担当,消费者便成了无依无靠的“弃儿”。

讽刺的是,同属美的系的小天鹅在住范儿暴雷后火速兜底消费者,东芝却冷漠拒赔。这种差异,是否源于美的对渠道的“分级对待”?业内猜测,小天鹅作为美的全资收购的自有品牌,拥有更亲密的关系,而东芝作为“代运营”品牌,亲密度始终差点意思。

*图源互联网

更深层次的问题,还在于售后服务体系的重建未能跟上品牌扩张的步伐,暴露了“空心化”的危机。

东芝(中国)在住范儿事件中表现出的“已反馈→无下文”的死循环服务,并非个例。在其他直接面向东芝渠道的消费者投诉中,同样的问题屡见不鲜。

在黑猫投诉上,今年7月一位消费者报修东芝空调异响问题,售后四次上门提出“释放制冷剂”“更换压缩机”等矛盾方案,甚至使用三无制冷剂,最终故障仍未解决。该消费者又多次拨打东芝(中国)售后服务热线,客服仅进行登记和备注,并无实际处理措施。

美的接手东芝(中国)业务已近十年,虽然成功利用了其技术提升了产品力,并借助其品牌溢价开拓了高端市场,但在维护和持续投入“售后服务”这一高端品牌赖以生存的核心资产上,显然存在着严重的战略忽视和投入不足。

导演贾樟柯曾说:“不能因为整个国家都在跑步前进,就忽略那些被撞倒的人。”

同样的,不能因为家电巨头跑步前进,就忽略那些被撞倒的消费者。

03

「战略偏差:当“简化促增长”撞上信任困局」

美的并非没有意识到问题。

2025年初,美的高调提出“简化促增长”战略,直面过去十年疯狂并购积累的顽疾:组织冗余、资源分散、管理半径过大。

不完全统计,美的拥有至少二十多个品牌,以及覆盖全球200多个国家的业务网络,但库卡机器人业务增速从下滑,万东医疗纠纷频发,东芝(中国)售后口碑差——这一切都指向并购后的“消化不良”。

因此,美的“简化促增长”战略的出台,意图非常明确:聚焦核心主业,剥离或优化非核心、低效的边缘业务和品牌,压缩不必要的运营成本,提升整体运营效率和盈利能力。这套逻辑在面向投资者的财报会议上,往往能收获理解甚至掌声,因为它指向的是更漂亮的财务数字和更高的资本回报率。

然而,住范儿暴雷及东芝(中国)后续的拒赔处理方式,却像一盆冷水,浇在了“简化促增长”的蓝图之上。它尖锐地暴露了这一战略存在的盲区:美的似乎将复杂的“并购后遗症”过于简化地等同于“效率问题”(如机构冗余、成本高昂),却低估甚至忽略了更深层次、更危险的“系统性信任危机”。

当东芝(中国)选择将住范儿暴雷的损失转嫁给无辜消费者,当售后体系在面对消费者合理诉求时陷入瘫痪、推诿扯皮,再高效的组织架构、再精简的成本结构,也无法平息消费者的怒火,更无法挽回因此流失的品牌信任。

消费者信任的崩塌,必然会消耗效率提升带来的收益。

行业数据为这种信任危机的紧迫性,敲响了警钟。

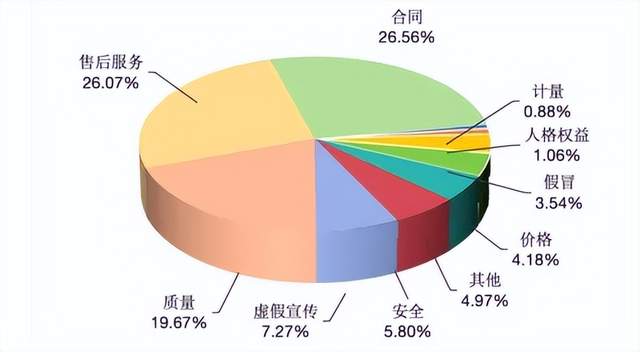

根据全国消协组织受理投诉情况统计,2025年第一季度,全国消协组织共受理消费者投诉461767件,同比增长33.33%。从投诉性质来看,合同问题占26.56%,售后服务问题占26.07%。

*图源互联网

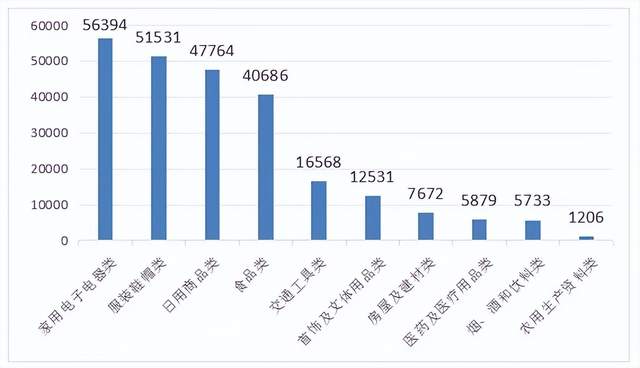

根据2025年一季度内商品大类投诉数据,家用电子电器类占比排在第一,而且投诉比重有所上升,责任推诿、安装拖延、维修乱收费等成投诉重灾区。

*图源互联网

这些冰冷的数据,清晰地勾勒出家电行业竞争态势的转变:

在产品同质化日益严重、技术迭代速度加快的家电下半场,传统的价格战、参数战、渠道战带来的效果正在递减。而“信任力”,也就是品牌兑现承诺的能力、保障消费者权益的担当、提供可靠服务的水平,正上升为家电品牌核心的竞争壁垒和可持续增长的护城河。

并购整合,绝不仅仅是工厂、专利、渠道名单等有形资产的叠加,更深层次、更具挑战性的是信用体系、服务标准、责任伦理等无形资产的深度融合与重建。

因此,对于美的而言,真正的战略升级,远不止于业务线的“做减法”和效率的“做加法”。它必须将“信任重建”置于“简化促增长”战略的核心位置。

这要求美的重新审视其价值链,特别是容易被忽视却至关重要的后端环节。

比如,如何建立覆盖全渠道(尤其是高风险渠道)的资金安全保障和风险熔断机制?

如何构建真正解决问题的售后服务体系,特别是对于收购来的高端品牌?

如何在集团层面建立清晰的危机响应预案,确保在突发情况下消费者的合法权益都能得到优先保障?

消费者最终购买的,不只是家电品牌大奖证书上的光环,更是出了问题后,能找到一个“活人”及时、有效、负责任地解决问题的踏实感与安全感,这才是家电巨头在存量竞争时代紧急要补的课。

– END –

本文来自投稿,不代表增长黑客立场,如若转载,请注明出处:https://www.growthhk.cn/cgo/model/138859.html

微信扫一扫

微信扫一扫  支付宝扫一扫

支付宝扫一扫