文|魏琳华

编|王一粟

相比阿里千问的横空出世,蚂蚁集团(以下简称“蚂蚁”)这款通用AI应用“灵光”的爆火,有些出乎意料。

上周,蚂蚁发布的灵光App悄然登上了各大应用商店的榜首。仅仅上线6天,它的下载量就突破了200万大关。用创始团队的话来说,“这个结果提前完成了年底的KPI”。

随着ChatGPT用户超过8亿,豆包活跃用户超过1.72亿,千问上线一周拿下1000万用户,每个科技大厂依然要必备一个面向C端的头部AI应用。

但“灵光”的发布,看似是抢C端入口,但这个看似灵光一现的产品,更像是蚂蚁这三年一直在AI赛道布局的一个“溢出性”阶段性成果。

在灵光之前,蚂蚁的AI应用一直在金融、医疗等垂类行业。

2024年,蚂蚁CEO韩歆毅阐述了AI First战略的具体布局,其中,三大AI应用服务,涵盖金融、健康和生活,是蚂蚁在AI时代最看好的方向。

蚂蚁也从2023年起,陆续打造了三个领域的AI管家:AI健康管家AQ、AI理财管家蚂小财、AI生活管家支小宝。

“AI的核心价值在应用。”在今年的世界互联网大会上,韩歆毅再次强调了这一点。

那么,在高手云集的AI应用里,蚂蚁会如何突围?

金融、医疗、生活蚂蚁的AI应用主线依然在垂类

蚂蚁押注AI应用,最早还要追溯到2023年,也就是ChatGPT爆火的时刻。

同年,时任蚂蚁CEO的井贤栋为蚂蚁集团确定了“AI First”(人工智能优先)、“支付宝双飞轮”、“加速全球化”三大战略。

聚焦到实际落地进程上,在模型层,蚂蚁从2023年至今都在更新百灵系列大模型,作为支撑集团转型AI的技术底座,于应用层,蚂蚁的思路是,延伸集团自身的优势,在金融、健康和生活三大领域推出AI管家,在垂直领域抢占机会。

这种选择并非盲目的赛道押注,而是蚂蚁基于自身基因与AI在千行百业的机会判断作出的抉择。

对于蚂蚁来说,金融、医疗作为数据密集型产业,本身更适合AI能力的应用,生活则作为普适性范围更广的行业,需要AI赋能。

以医疗为例,韩歆毅在今年大会上分享了他对AI医疗健康领域的看法:

“医疗健康的特殊性决定了专业AI的不可替代性,AI医疗的终极目标在于能像专业医生一样,提供个性化、精准且可信的建议,包括了解用户身体状况、合理推荐用药、持续健康管理等。而要实现这一点,通用大模型在相当长时间内将难以替代垂类的专业大模型。”

翻看最近的变化,无论是一直作为强项的金融,还是今年战略地位提升的健康业务,蚂蚁在这两个领域都有充足的积累。

AI管家最早、最快跟进的就是金融行业。

于2023年9月发布的AI金融管家“蚂小财”,三年内升级数次,最早由蚂蚁最早的百灵大模型、针对金融领域训练的Finix大模型做底层能力支撑,功能包括行情分析、持仓建议到更新的财报解读等功能。据蚂蚁官方数据,截至去年8月,该产品MAU超过7000万。

而逐步提升战略优先级的医疗领域,则是蚂蚁靠深耕啃下来的一块“硬骨头”。

本月,蚂蚁CEO在公开信中宣布完成5年以来最大的一次业务架构调整,将“数字医疗健康事业部”升级为“健康事业群”,医疗健康业务成为蚂蚁的战略支柱板块。

如何将医疗和科技服务结合的更好,是一个需要多方力量回答的命题。比如,如何跑通三甲医院的合作,帮助医生提升工作效率、帮助患者对接服务,打通行业既需要技术布局,也需要打通生态。

翻看蚂蚁过去十年的发展,有两个医疗领域的关键合作,其一是2014年跑通医院的挂号缴费,这对中国用户是刚需;其二是推行电子医保码,推动线上服务的覆盖。数据显示,目前医保码项目已覆盖全球8亿用户。

在这样的医疗资源积累之下,蚂蚁也在健康领域上找到了做应用的契机。

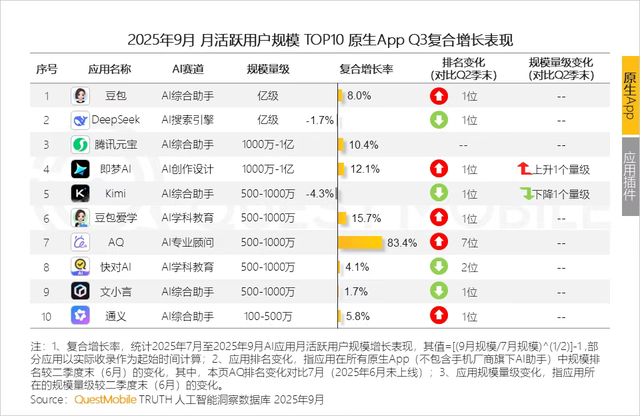

今年6月,AI健康管家的独立App“AQ”正式发布。这款APP底层模型来自蚂蚁内部的蚂蚁医疗大模型,主打健康咨询、报告解读、健康管理等功能,并上线了AI名医分身的智能体玩法。官方数据显示,AQ已累计服务用户超1.4亿。

生活领域,则是支付宝上沉淀生态优势的延续。

去年9月,蚂蚁在外滩大会上发布了AI生活管家“支小宝”,它集成了支付宝内部沉淀的一系列生活场景,亮点是“一句话调用”。比如,一句话让AI帮你完成订票、充话费等功能。

顺着“三大AI应用”的战略看,蚂蚁靠自身积累的技术和资源优势,做出了一定成绩。

更值得注意的是,靠独家打通的服务,蚂蚁“沉”入了更多难以被触及的市场。比如,蚂小财超过45%用户来自三线城市,而AQ则有超过6成用户来自三线市场。

一个疑问浮现,为什么在更有优势的行业中,蚂蚁要做此前没有积累的AI助手类产品?可以说,蚂蚁的灵光App,是属于今年Al战略加码下,蚂蚁“灵光一现”的阶段性成果。

从蚂蚁内部的视角来看,他们倾向于市场的机会足够庞大,能够容纳更多个“灵光”分走一杯羹。

“AGI不管是从技术的空间还是市场的空间,应该都巨大,”何征宇说,“打一个比方,我在沙漠中要找水的话,我一定不会把所有人都派到一个方向上,一定是好几路一起去找,谁找到了,大家一起分。”

在他看来,DeepSeek有思考功能、豆包有语音电话,在AI助手产品各有亮点的情况下,找准定位后,有望做一个新产品出来。

成立AGI部门、做万亿大模型蚂蚁加速向AI

应用的爆发,必须有足够的基座模型能力支撑。

从2023年至今,近3年时间里,蚂蚁的基础大模型实现了从走到跑的过程。

以蚂蚁自研的百灵系列大模型的发展历程做参考,不难发现,其大模型技术路线正在从早期适配自家垂类业务的设计,转向当下AGI追求的性能和性价比上。

在自研大模型这条路线上,蚂蚁做的不算早,从2022年底正式立项大模型研发。但好在,蚂蚁的资源看起来充足。在2023年的外滩大会上,何征宇介绍,蚂蚁基础大模型平台具备万卡异构集群。

但在很长一段时间里,蚂蚁的垂类大模型,跑得比自家自研的百灵大模型更快。

2023年9月,蚂蚁集团在外滩大会上发布了自家金融大模型和对应金融领域的专属任务评测集,以及一个代码模型CodeFuse。2个月后,蚂蚁的百灵大模型宣布过审,并同步宣布模型开启内测。但和大厂的跟进速度相比,蚂蚁显然慢了半拍。

但以2025年为分界线,百灵大模型团队的发力终于按下了加速键,且目标直指AGI。

用何征宇的话来说,“在模型的训练上,大家可以看到,我们消耗的资源并不多,但是我们训练出来万亿的模型。因为别人训练的模型是每次是幂律的往上翻,100B、200B、400B、800B,我们就直接10倍往上翻,是16B、100B直接到了1T,这是我们对效率的追求。”

从今年3月开始,百灵大模型迎来了一系列覆盖大语言模型(Ling)、多模态(Ming)、思考模型(Ring)的更新和开源。

作为支撑应用爆发的底层技术,百灵大模型团队冲着全尺寸、全模态的目标构建,并在短短8个月补齐了一个完备的模型家族:

Ring(思考)系列,负责复杂推理、规划、工具使用;Ling(通用)系列,做的是非思考的大语言模型,在保持智能的基础上追速度、提效率;Ming(多模态)系列,负责图像/视频/语音理解与生成。

其中,最关键的是今年10月更新的Ling-1T和思考模型Ring-1T,在万亿模型参数梯队中,选择开源的玩家屈指可数。Ring-1T还是全球首个开源的万亿参数级的思考模型。

非思考模型Ling-1T的背后,是蚂蚁用了10T Token的训练物料,官方数据显示,其在数学、代码等多方面能力超过了当时一众的开源模型。

Ling-1T同样延伸了蚂蚁对效率的追求,官方表示,以AIME 2025为例,Ling-1T的准确率超过了Gemini 2.5 Pro,且单次推理的token量减少了60%。

好比种子长出来需要土壤,今年,全模态的百灵大模型家族,才能撑起来“灵光”的涌现。

百灵大模型也成为了灵光App的底层模型能力支撑,由此而来的“灵光”,成为了蚂蚁今年追逐AGI的一个阶段性成果。

提及灵光背后的模型时,官方回应表示,主对话是由百灵大模型支撑,但也引入了包括千问在内的多款主流开源模型。

“灵光”App的定位,首先是一个效率类App,它主张帮助用户快速筛选获取到关键信息。无论是答案排版的赏心悦目,还是“闪应用”的简化用户调整代码的设计,都是为了尽可能降低用户的使用门槛。

6天200万次的下载,显然超出蚂蚁内部的预料,它也给“灵光”开了个好头。

下场+投资布局具身智能的未来

今年蚂蚁对AI的加码力度,明显变大了。

2025年3月,蚂蚁CEO韩歆毅如期上任,也是在这个月,蚂蚁内部牵头的AGI小组成立。

今年,蚂蚁对具身智能领域的探索也开始冒头,通过自己做和投资两手抓的形式,力求不错过AI时代在物理世界落地的可能性。

“现实世界和数字AI世界会同时并存,而我们希望解决现实世界的AI问题,这就是为什么我们去探索具身智能、智能驾驶等。”韩歆毅在今年的一场技术开放日上说。

蚂蚁已经亲自下场试水。去年12月,蚂蚁灵波科技成立。作为蚂蚁旗下子公司,其经营范围包括智能机器人的研发和销售等。

R1的定位非常“蚂蚁”——它直接切入了最具烟火气的餐饮场景。今年9月,首款人形机器人Robbyant-R1展示,它能帮人炒菜,完成从取菜、烹饪到清洁的全流程自动化。

投资方面,蚂蚁基本上覆盖了大量头部具身智能企业,且对具身智能的身体和手等一系列布局均有投资。

截至目前,蚂蚁单今年一年投资了5家具身智能企业,包括做人形机器人的宇树、星海图、钛虎机器人、星尘智能,以及做机器人灵巧手的灵心巧手。

自上而下,蚂蚁自己一面打好模型的地基,一面把控AI应用领域的机会,通过短期目标多做尝试,找到三大AI管家之外的新机会。

本文来自投稿,不代表增长黑客立场,如若转载,请注明出处:https://www.growthhk.cn/cgo/model/148367.html

微信扫一扫

微信扫一扫  支付宝扫一扫

支付宝扫一扫