作者丨青博

编辑丨六子

对企业而言,信任犹如一张白纸,一旦弄皱,便很难再抚平。

本是想在水滴筹献上一份爱心,却可能在不知不觉中为自己“买”下了一份保险。据信号新闻10月15日报道,毛女士在查询银行卡余额时,意外发现一笔来自“水滴保”的扣款。

更令她错愕的是,这笔扣款在她发现前已持续了整整七个月。而在与客服沟通后,对方仅同意退还最近一次的保费。

一场善意的捐款,却演变成一场“被投保”的闹剧。这背后究竟是系统失误,还是有意为之的商业模式设计?所谓的“爱心平台”,是否已在流量与变现的驱使下,模糊了边界?

01

「披着公益外衣卖保险?」

回顾事件始末,毛女士告诉信号新闻,自己确实用过水滴筹,“我在朋友圈看到别人筹钱看病时捐过款,可没投过保险啊!”她还隐约记得,某次捐款后页面曾弹出过新的窗口,但并不记得自己填写过个人信息。

后来通过交易记录发现,惊讶地发现,今年4月,账户悄然出现一笔来自“水滴保险经纪有限公司”的扣费记录,更离奇的是,这笔扣款最初只有1元,自5月开始金额升至每月51.02元。

*图源受访者

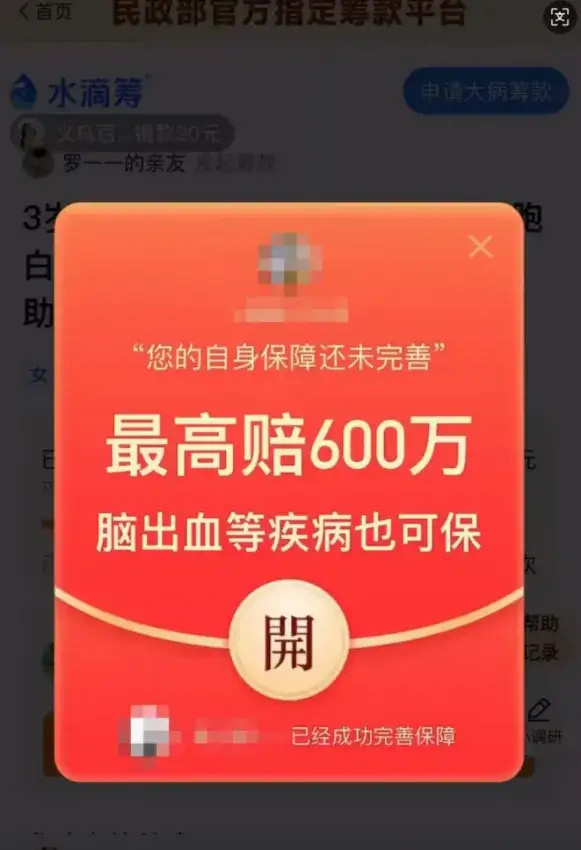

究竟是什么导致了这一切悄无声息地发生?据信号新闻亲测发现,水滴筹捐款之后,跳转到“帮助成功”页面,页面下方带有“您的自身保障还未完善”“生病最高赔付600万”等字样,点击“立即确认”后,页面从水滴筹跳转到了水滴保险经纪,而如果此时点击返回,就会弹出一个“最高赔600万”的红包页面,点开之后,便会再次进入水滴保险经纪页面,自动填写好了相应的姓名、身份证号、保障期限和保费等信息。

*图源水滴筹

这些个人信息来自捐款人在付款之前的授权,当用户注册、登录成为水滴用户时,平台就会收集手机号码或微信昵称、微信头像。

自2016年上线的水滴筹,一直以“大病救助”的公益形象深入人心。但越来越多的人发现,在这个爱心平台上,自己的善意捐款,总与保险产品纠缠不清。

不少网友在社交平台都反映在捐款时“顺带”买了保险,一系列自动弹窗的诱人操作,让不少人的“捐款成功页面”直接变成了“投保确认书”。

有网友分享经历,“家里长辈在水滴筹捐款,突然弹出新的页面让完善信息,结果莫名其妙就买了份保险,找客服退款,只同意退还未保障天数的费用。”

还有网友表示,看到朋友圈的好友家人生病,本想捐点钱尽份心意,捐款后界面却跳转提示“其他好友都填了绑定信息”,当时没多想,直到查看银行卡账单,才发觉是给自己买了保险。

更有网友无奈表示,自己察觉到不对,未填写信息就退出了,但此后不断收到水滴保的推销短信和电话,不堪其扰。

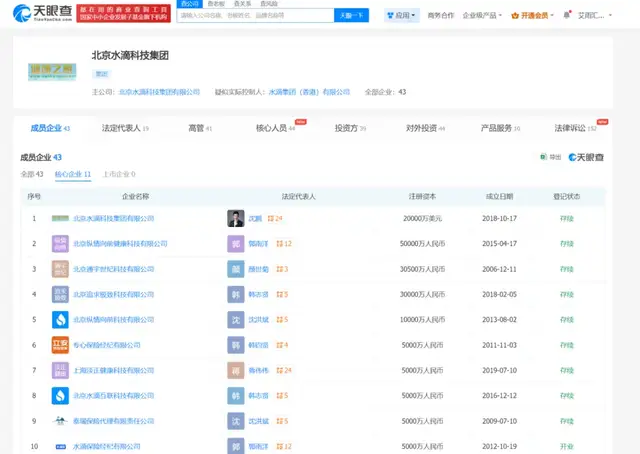

这并非巧合,天眼查显示,水滴筹所属企业为北京水滴互保科技有限公司,与水滴保险经纪公司同属水滴公司旗下。

*图源天眼查

在水滴公司的商业版图中,水滴筹扮演着“流量入口”的重要角色,为水滴保输送潜在客户。毕竟当一个人为亲友的悲惨遭遇落泪、捐款时,也正是其对健康和风险最为敏感的时刻。

据公益时报报道,2025年6月,李女士的父亲因脑出血入院,虽通过水滴筹获捐3万多元,但平台见缝插针推荐的保险产品,也令她心情复杂。

截至2025年6月30日,水滴筹累计吸引约4.8亿用户向354万名患者捐赠700亿元。公司在招股书中坦言,医疗众筹业务将大批流量引向我们的保险市场。这一模式被业内人士概括为“公益引流+保险变现”。

卖保险本身无可厚非,问题在于“怎么卖”。在水滴系的流程设计中,捐款与投保的边界被刻意模糊,处处充斥着引诱用户投保的套路。

尽管外界常将水滴筹视为慈善机构,但其曾公开表明自己并非公益组织,而是水滴公司旗下的非盈利业务部门。

网上献爱心却被水滴筹背刺,平台利用捐款人的恻隐之心,将公益场景与商业保险强力捆绑,在页面嵌入保险广告,并通过消息骚扰、短信轰炸等方式营销,导致许多用户在捐款过程中被引导、骚扰甚至诱导购买保险,产生强烈的被欺骗感。

当每一次善举,都可能落入精心设计的商业套路,外界不免质疑,水滴是否正在以公益之名,行商业之实?

02

「从“捐款”到“投保”,公众信任被透支」

“公益引流,保险变现”,是水滴公司商业模式的底层逻辑。尽管公司战略定位清晰,但水滴筹在现实运作中问题频出,不断透支着公众信任。

据《中国慈善发展报告》独立问卷调查,水滴筹的用户满意度已从2020年的95% 骤降至2024年的60%。

究其原因,首先,在于骗捐、诈捐事件在水滴筹上层出不穷。

据正观新闻,2024 年11月,湖北男子兰某飞谎称重病发起筹款近30万元,此后却在微信群晒新房照片,引发公众愤慨。

2024年1月,湖北孝昌一女子利用P图软件伪造病历,试图骗取10万元善款,因涉嫌诈骗罪(未遂)被检察院提起公诉。

除了个人通过伪造病历等手段在筹款平台牟利,更令人心惊的是,围绕水滴筹催生出的一条灰色“产业链”。

2022年6月,《中国慈善家》曝光了游走在各大众筹平台上的“职业筹款推广人”,他们以帮助患者筹款为名,抽取高额佣金。

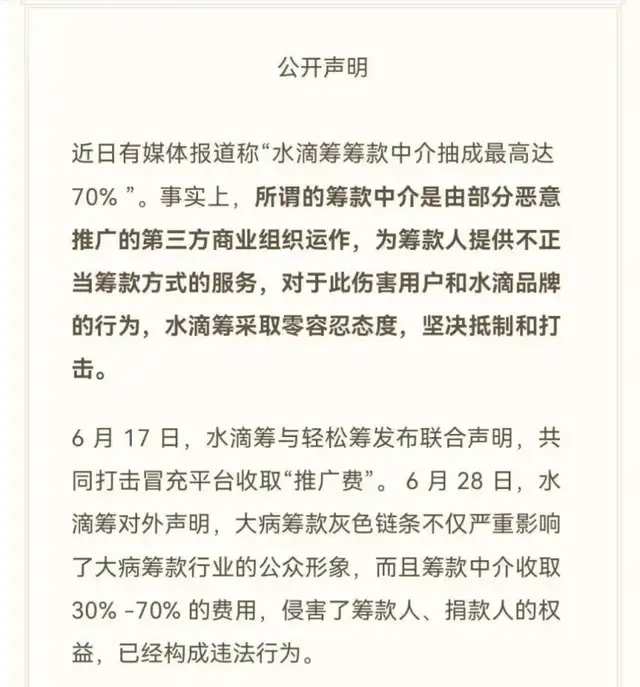

2022年,“水滴筹筹款中介抽成最高达70%”的话题登上热搜第一,当救命钱近半流入中介口袋,难免让千万爱心人士寒心。尽管水滴筹将高抽成行为归咎于“恶意推广的第三方”,看似划清了界限,但公众的信任基于平台,“灰产”从业者有机可乘,实则拷问了平台在风险管控上的漏洞与对异常行为监测方面的不足。

*图源互联网

公众捐赠意愿的降低是最直接的体现。据水滴筹年度运营报告显示,截至2024年末,平台捐款人数从2023年的1.25亿人次降至1.02亿,捐款金额已从162亿元缩水至138亿元。

除此之外,作为水滴公司营收主力的水滴保,其营销手段同样屡受诟病。

2024年“3·15”期间,《中国消费者报》曾公开揭露其营销套路,水滴保以“每月1.9元,享600万医疗保障”为诱饵吸引用户点击,然而许多消费者在完成投保后才发现,次月保费竟悄然飙升至191.3元,前后涨幅高达百倍。此类手法被指涉嫌设置“低价陷阱”,构成误导性营销。

2025年5月,上海市消保委指出,水滴保某产品销售页面宣称“0-70岁均可投保”,实际条款却限定为“30天-65周岁”,涉嫌误导宣传。

因营销不规范,水滴保多次遭到监管处罚。2021年,其就因推行“首月0元”“首月3元”等违规收费方式,被银保监会罚款120万元。据正观新闻,2025年,水滴保湖北分公司又因“业务信息不真实”被处以10万元罚款。

在公益与商业的交叉地带,信任是最珍贵的资产,一旦失去,再想重建,远比初建之时更难。

水滴筹的诈捐争议,与水滴保屡禁不止的误导营销,正将水滴公司推向一场深层的信任危机。用户满意度持续下滑、捐款人数明显萎缩,这些数据已为平台敲响警钟。

若水滴保不能将“用户信任”真正置于“商业变现”之上,从根本层面重塑其策略与模式,那么当前的困境,或许只是更大风暴的前奏。

03

「“公益+流量”的商业闭环,还能走多远?」

上述种种问题,似乎正在动摇水滴公司“公益引流+保险变现”的商业模式根基。

作为前端引流的水滴筹业务,尽管本身并不盈利,但眼下运营正面临挑战。2025年上半年,该业务净收入1.35亿元,同比下降1.55%,净亏损进一步扩大至0.62亿元(去年同期亏损为0.55亿元),自2016年上线以来,水滴筹从未实现过盈利。

2022年4月,水滴筹开始转向收费模式,结束了“0服务费”模式,并在2023年12月将服务费率从3%上调至6%,单个项目收费上限也提高至5000元。尽管此后服务费收入从2022年1.56亿元增长至2024年的2.68亿元,却仍未能扭转亏损局面。

水滴筹作为水滴公司的业务起点,有着流量引擎的作用。凭借“公益场景”带来的天然信任与社交裂变,水滴曾建立起惊人的成本优势。据中新经纬,创始人沈鹏曾透露,水滴公司单用户获客成本一度低至0.3元,远低于行业水平。

然而,随着水滴筹负面舆情不断发酵,公众信任持续被消耗,这一低成本流量池正不断萎缩。

在过去,水滴公司依托“水滴筹”与“水滴互助”两大业务,构建起“公益引流、保险变现”的商业闭环。然而,随着监管趋严,水滴在2021年上市前关停了“水滴互助”,失去一个重要流量支点。

另一边,承担变现重任的“水滴保”也已增长乏力。

尽管水滴公司2025年第二季度财报显示营收与净利润同比有所增长,并实现了连续14个季度盈利。但拉长时间看,其保险主营业务的营收和利润整体呈下滑趋势。

财报数据显示,2021年至2024年,该项收入分别为30.71亿元、25.59亿元、23.41亿元和23.64亿元。同期营业利润也从2022年的10.35亿元,下滑至2024年的4.77亿元。

在资本市场,水滴公司的表现同样不尽人意。自上市以来,其股价持续下行,长期低于2美元,较发行价已跌去了八成。这一走势,某种程度上也反映出其“公益引流+保险变现”的商业模式未能在资本市场获得持续认可。尽管2024年底,水滴公司计划最快于两年内赴港二次上市,但在信任损耗、模式受困的背景下,能否成功闯关、重获投资者信心,是一道严肃考题。

前端引流能力的减弱,直接导致后端保险业务的获客成本不断攀升,利润空间遭受侵蚀。曾经高效运转的“筹款+互助到保险”的商业闭环,如今已出现“松弛”。内部流量趋于枯竭,外部信任难以重建,水滴公司正面临严峻挑战。

无论如何,水滴公司的发展之路揭示了一个事实,当一个模式的增长依赖于社会善意的持续透支,那么它的闭环终将断裂。未来的水滴,若要真正走出困局,必须回答一个根本性问题,即如何在追求商业价值的同时,珍视并维护好社会善意这份最宝贵的资产。

– END –

本文来自投稿,不代表增长黑客立场,如若转载,请注明出处:https://www.growthhk.cn/cgo/model/145960.html

微信扫一扫

微信扫一扫  支付宝扫一扫

支付宝扫一扫