随着医疗 IT 行业竞争进入下半场,未来的角力点将超越单纯的技术比拼,迈向更高维度的价值重构和“生态协同”。

作者/令诸侯

出品/新摘商业评论

你有没有过这样的经历?清晨醒来感觉不适,不用翻箱倒柜寻找医保卡,而是拿起手机,熟练地点开预约挂号App,选择科室、医生和时间。

抵达医院,你无需在窗口前蜿蜒的长龙中焦虑、等待,只需在自助机或手机上轻轻一刷电子社保码,丝滑完成签到、医保身份认证。候诊时,电子屏清晰地显示排队进度,你可以安心坐在椅子上刷刷手机,打把王者。

又或者,为家人办理异地就医备案,过去可能需要奔波于多个部门、填写无数表格,如今在手机上动动手指,几分钟就能搞定。慢性病复诊,甚至不需要亲自跑到医院,通过互联网医院就能与医生“面对面”交流,药品还能直接配送到家。

这些场景已从“新鲜事”变成了“日常基本操作”。如今,医院越来越智能了:刷脸就能完成身份认证,智能系统引导分诊,AI辅助医生研判病情……一场正在医疗系统深处发生,由技术、数据与生态共同驱动的智能化变革正在发生。

而这背后,离不开东软这样的IT领军企业,携其最新的AI技术成果,默默进行“火力支援”,推动行业驶向以AI为核心的智能化“深水区”。其刚刚升级的“添翼2.0”医疗健康智能化解决方案,就系统性破解了多个“AI+医疗”难题,成为“医疗插上AI翅膀”的生动实践。

一、AI+医疗驶入“深水区”,

面临哪些挑战与难题?

中国医疗IT行业经过数十年的信息化建设,已经完成了医院信息系统、电子病历等基础搭建,实现了业务流程的“线上化”。当前行业正步入一个更为复杂和关键的新阶段——智能化“深水区”:人工智能与数据智能不再是提升效率的辅助工具,而是被寄予厚望,成为重塑医疗服务模式、优化资源配置、最终提升全民健康水平的核心引擎。然而,理想很丰满,现实却充满挑战。当AI技术试图深度融入“性命攸关”的医疗场景时,一系列深层次的痛点逐渐显现。

首要的挑战,源于数据困境。

我们都知道,高质量数据是训练出可靠AI模型的“优质燃料”。但这恰恰是当前医疗AI面临的最大瓶颈之一。尽管许多大型医院积累了海量数据,但这些数据的标准化程度往往较低,存在大量非结构化、格式各异的信息,难以直接用于模型训练。

更重要的是,在特定的医疗领域,如专病影像研究,可能积累了上万张CT图像,但其中标记出病灶的、有价值的图像可能仅占极小的比例,数据极为稀疏。而对于罕见病、疑难重症等领域,符合要求的样本数据本身就非常稀少。这意味着,没有足够“营养”的数据“喂养”,AI模型难以成长为临床可信赖的“专家”。

第二个绕不开的难题,是AI的“黑盒”与“可解释性”困境。

在大模型深入千行百业的当下,日常生活、工作中,相信你也没少被“AI假知识”困扰,在医疗场景中,AI假知识可是真要命!

毕竟,医疗决策关乎生命健康,责任重大,一个诊断建议或治疗方案的生成,如果无法追溯其推理依据和因果链条,将是难以信任和采纳的,医生需要知道AI“为什么”会得出这个结论,是基于哪些症状、体征、检查指标。如果AI只是一个给出答案却讲不清道理的“黑箱”,那么在严肃的医疗实践中,其应用将寸步难行。

目前,许多AI产品宣称具备各种能力,但真正能在临床实践中清晰展示决策逻辑、实现可解释、可溯源的,仍然少之又少。

第三个痛点,在于AI能力与临床工作流的“深度融合”不足。许多AI工具提供了诸如智能问答、文献检索、报告摘要等“离散”的能力点,但它们往往以独立应用的形式存在,未能无缝嵌入到医生、护士日常工作的信息系统中。这意味着,医护人员可能需要频繁切换于不同系统之间,反而增加了操作负担。

这种“为智能化而智能化”的做法,容易导致“听起来很智能,用起来却不智慧”的尴尬局面,用户体验欠佳,最终难以落地生根。

第四大挑战,关乎AI如何真正赋能医学创新与科研转化。

目前,不少医疗AI应用仍集中于对回顾性数据的分析,旨在提升已有流程的效率。然而,医学进步的终极目标是改善患者的临床结局,例如提高生存率、缩短诊断时间、优化治疗方案等。

这要求AI技术能够面向前瞻性的临床研究,助力科研成果向临床有效手段的转化。一言以蔽之,如何系统性地利用AI驱动真正的医学创新,仍是整个行业需要深入探索的课题。

针对行业痛点,东软“添翼”医疗健康智能化解决方案完成了从1.0到2.0的升级迭代。

东软集团副总裁兼医疗健康事业部总经理李东指出,此次升级的核心,正是从数据管理、医疗模型可信构建到价值转化的全链条进行系统性重构,让AI真正发挥作用,赋能医疗健康行业。

二、“添翼”2.0的破局之道:

全链路数智能力,重塑医疗AI价值

那么,“添翼2.0”具体是如何破局的?

首先,是夯实“数据基座”,解决“燃料”问题。东软依托数据架构实施框架,整合数据标准管理、洞察分析、探索发现等平台工具,对医疗数据进行深度治理和价值挖掘。这意味着,东软将散乱、非标的数据,转化为高质量、可利用的数据资产。目前,东软已构建了181个数据模型的结构化体系,建立2000余项数据质量标准和50余项安全规则,并积累了近70个高质量专病数据集,为AI应用打下了坚实可靠的“数据基石”。

其次,是构建“可信AI”,破解“黑盒”难题。

基于“融智”智能化实施框架,“添翼2.0”整合了一系列科研工具,特别强调了医学AI的可解释性与安全性技术。这意味着,东软不仅关注AI的“能力”,更关注其“可靠性”和“可信度”。其采用“1个医学领域大模型 + N个专项小模型”的模型群架构,形成“专模做专事”的能力矩阵。

这样做的好处在于,既可以利用医学大模型的泛化能力,又能通过专项小模型在特定任务上追求极致的准确性和可解释性。

目前,东软已构建了涵盖213种专病影像模型和371种通用影像模型的矩阵,支持超过1万种疾病,报告显示其关键模型准确度超过90%,内涵质控规则准确率超过95%,并且生成内容可溯源,增强了临床医生的信任感。

再者,聚焦“场景融合”,推动AI能力落地。

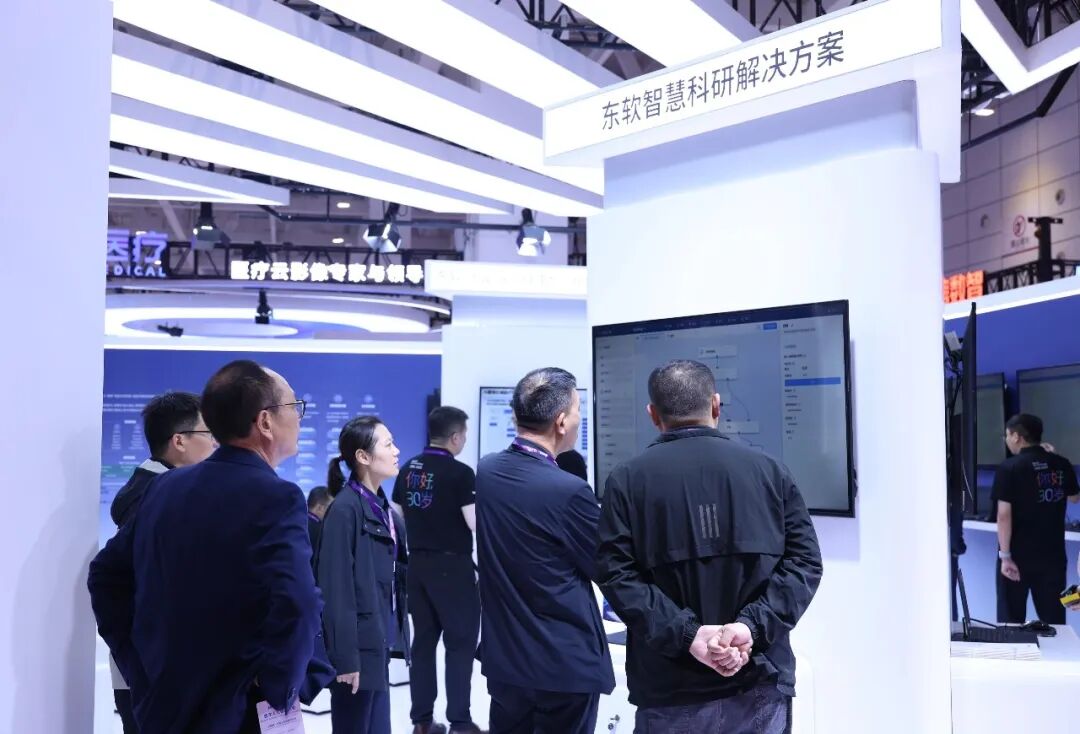

“添翼2.0”将其AI能力封装成“智能体”或“赋能体”,深度融合到智慧服务、智慧医疗、智慧管理、智慧基层、智慧卫健及城市级健康数据空间等六大核心场景中。这意味着,AI不再是外挂的工具,而是内生于业务流程的“医疗伙伴”。

例如,东软 “添翼 2.0”在武汉大学中南医院实现了在全院所有临床科室的深度应用。系统日均可生成近500份出院小结,并完成对全院3500-4000份病历的内涵质控。相比之前人工日均只能审核40-50份病历的效率,提升了十数倍。

尤其值得注意的是,出院小结的AI生成采纳率高达70%-80%,这背后正是由于其提供了清晰的可解释性溯源,医生能清楚看到每项结论的生成依据。

最后,助力科研转化:打通 “临床 – 科研” 价值链路。

针对医学科研门槛高、效率低的问题,“添翼2.0”提供可视化的无代码AI算法开发平台,内嵌多种科学统计方法和机器学习算法,消除临床专家与数据科学之间的技术鸿沟。平台背后是东软结合医学知识挖掘与专家审核,构建高质量医学知识库,涵盖近3000万医学论文、121个罕见病专病知识库和20万+医疗质控规则,为AI+医疗从“回顾性分析”走向“前瞻性研究”提供了支撑,助力科研成果快速转化。

在行业看来,这一次升级,并非简单的功能进阶,而是针对智能化落地“最后一公里”的系统性重构。东软添翼2.0的创新,正从方方面面重构“AI+医疗”价值,推动“健康普惠”从理念走向现实。

三、AI+医疗下半场,未来可期

随着医疗IT行业竞争进入下半场,未来的角力点将超越单纯的技术比拼,迈向更高维度的价值重构和“生态协同”。

在行业看来,单一的技术优势难以形成长期壁垒,唯有能够构建开放生态的企业,才能引领未来。东软在智慧医疗领域显然已为此布下棋局,实现领先优势。

东软深谙“独行快,众行远”的道理。对内,它整合东软在大健康领域的所有优势,形成覆盖医疗设备、康养服务等维度的全场景服务生态。

对外,2025年3月东软与华为合作全面升级,双方在技术融合、产业协同上深度绑定,共同打造更具竞争力的医院解决方案和人工智能应用。

此外,东软与中国医科大学附属盛京医院、武汉大学中南医院等顶尖医疗机构的战略合作,则确保了其技术研发紧贴临床最真实的需求。这种协同战略,为其在未来的生态竞争中构筑了坚实的护城河。

可以预见,以东软为代表的企业,以其深厚积累、前瞻布局和生态合力,不仅在这场智能化转型中实现了“抢跑”,更有可能在未来以数据和生态为核心竞争力的新赛道上,引领中国医疗健康产业走向一个更高效、更普惠、更智慧的明天。这场关乎每个人健康福祉的效率革命,才刚刚开始,让我们拭目以待吧!

本文来自投稿,不代表增长黑客立场,如若转载,请注明出处:https://www.growthhk.cn/cgo/model/145063.html

微信扫一扫

微信扫一扫  支付宝扫一扫

支付宝扫一扫