作者丨方诗意

编辑丨六子

充电桩要排号,连续5个服务区进不了,甚至为抢充电桩大打出手……刚刚过去的10月长假,很多新能源车主没有“诗和远方”,只有堵在高速路上的憋屈。

原本因为省钱省心换了电动汽车,到了挤在服务区排队充电时,车主才真正理解了为什么它们被叫作“电动爹”。在巨大的、爆发式的需求面前,充电桩这种基础设施适配的滞后性被彻底暴露无遗。整个行业也迎来了一次集体拷问。

然而,新能源车主不知道的是,假期高速上的续航焦虑,正在促使整个行业做出深刻的改变。

从地方能源国企到蔚来、理想等新势力,再到华为、比亚迪这样的科技与制造巨头,一场围绕高速充电的竞赛已经打响发令枪。能让它们集体动手的,是一个关乎能源、交通、科技的万亿级谋划。

01

「排队难于上青天」

这个国庆,新能源车出行市场给车主上了一课。

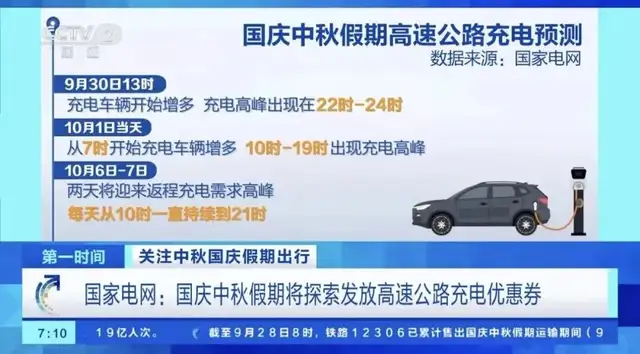

国网智慧车联网平台的统计数据显示,国庆当天系统整体充电量达到3254万千瓦时,创历史新高,截至假期末的服务人数同比大增41.02%,达157.6万人。全国可能有三分之一的高速充电桩,都处于满负荷状态,一刻不停地接待车主。国网旗下e充电平台接到的用户诉求也超过了1.9万件。

无数车主终于感受到了在服务区里望“桩”兴叹的煎熬。从抖音到微博,新能源车主“排队5小时,一觉醒来还没轮到”“前面还有60多号,比网红店的队伍都长”“为了省电,连空调都不敢开”的吐槽声此起彼伏。

*图源潮新闻

大众的批评主要将高速充电难简单归咎于“桩少车多”,但如果放眼全国,这种简单粗暴的结论显然不够概括一切。高速公路之所以把电动车变成了“电动爹”,主要是因为三个大矛盾。

首先是“潮汐效应”。高速服务区的充电需求,在平日与节假日之间存在天壤之别。

沪陕高速泌阳服务区的负责人在接受央广网采访时透露,国庆头两天的车流量较平日增长上百倍,充电需求更是上涨了200%。这种“瞬时高峰”,小小的充电站根本无法承受。

*图源央视财经

其次则是历史遗留的空间瓶颈问题——服务区太小了,不够装设备。

加过油的车主都能感觉到,我国绝大多数高速服务区在规划设计之初,并未给需要长时间停留的电动汽车预留足够的充电车位和扩容场地。可如今中石油、中石化、国家电网、各路车企都需要进行充电点位布局,寸土寸金的服务区,很快就要无地可用了。

最后,据央视报道,2024年国内新注册登记新能源汽车高达1125万辆,同比增长超过50%。但充电基础设施的建设,却要受制于场地限制、电力增容审批、投资成本回收等多种复杂因素,不可能以同样的速度增长。

两者之间的“剪刀差”在日常或许尚不明显,但在国庆这样的全民出行高峰期,便会被瞬间放大,导致矛盾。

面对服务区的拥堵,许多经验丰富的“老司机”选择倡导下高速充电,利用地图APP寻找距离高速出口几公里内的社会充电站。理论上,这不失为一种聪明的绕行方案。但最后依然没能躲过排队的制裁。

意料之外的堵车会提前消耗续航,导致车辆无法撑到原计划的充电点;地图上显示空闲的充电桩,抵达时却发现已被占用或出现故障;一些下高速的路线本身就路况复杂,绕行耗费的时间和精力,可能比在服务区排队更为折磨。

补能,才是“电动爹”的成因。

02

「“救世主”来了」

市场的痛点,就是资本和技术的靶心。面对全民性的充电焦虑,各路“救世主”纷纷亮剑。

高速公路的所有权决定了,地方能源国企是这场变革的一大先锋。以河南交投为例,据央视报道,他们在国庆前就在省内重点高速的60多对服务区新增投运了超过1400根充电枪。其中,华为的技术赫然在列:

搭载了华为数字能源600kW全液冷超充技术的超级充电桩,能实现“一秒一公里”的充电速度,彻底将充电时间从小时级压缩至分钟级,让车主看到了希望。

此外,车企自建的补能体系或者,是不少车主买车时最看重的因素之一。

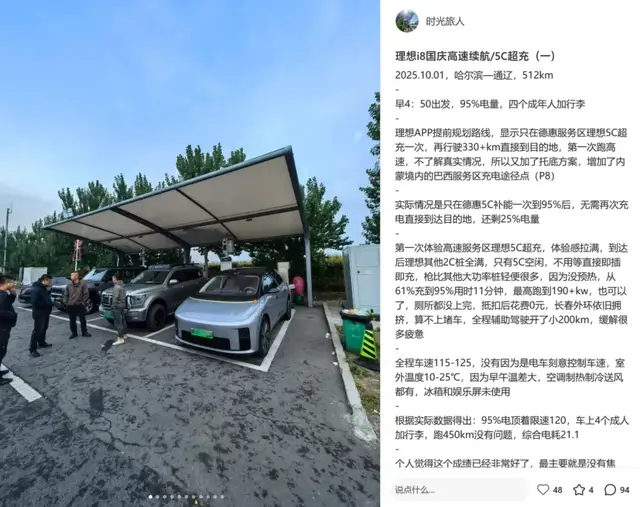

理想汽车在多条高速沿线布局的5C超充站,凭借其高效的充电体验,已经成为许多理想车主长途出行时的底气所在。甚至在部分地区,理想充电桩还给不少其他品牌的车主救了急。

*图源小红书

而作为新能源汽车的销量霸主,比亚迪今年用“兆瓦超充”技术猛刷了一把存在感,其独特的“双枪充电”技术,更通过同时使用两个充电枪为一辆车充电,极大地缩短了补能时间,甚至在车友圈中留下了“充电不要靠近比亚迪,否则你根本充不动”的戏谑说法,侧面印证了其强大的补能效率。

*图源互联网

此外,像星星充电这样的充电桩运营商,也在通过技术改造,积极投身于高速大功率充电桩的建设和运营,信奉以技术和功率“大力出奇迹”,共同构成了这场硬件竞赛的主力军。

甚至,多地还推行了动态充电上限方法——因为锂电池的充电特性决定了最后20%的“涓流充电”耗时极长,而80%的电量已足够行驶数百公里到达下一个服务区,所以充到80%的车主可以先离开,优先满足急需车辆的需求。

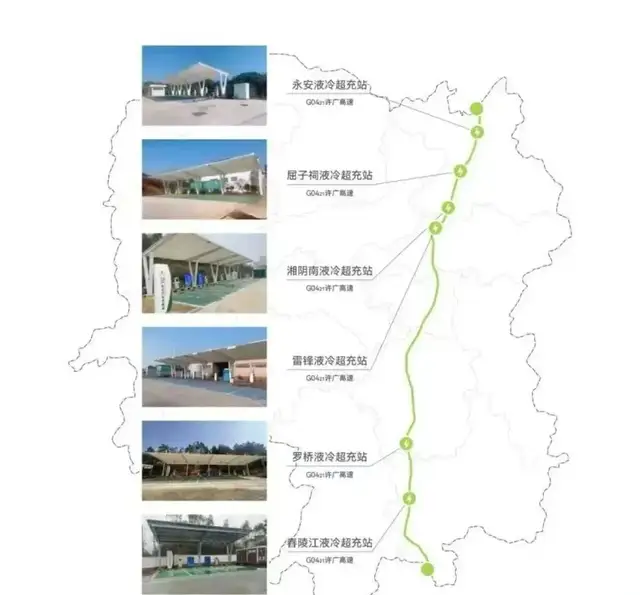

这些策略变得越来越精细,正是因为有更多专业企业在加入改造。例如,常年位居国内充电桩运营数量前五的蔚景科技,就凭借其在能源数字化领域的专业能力,深度参与并助力了湖南高速大功率充电网络的科学规划与建设。

*图源互联网

目前来看,面对庞大的充电需求,这些企业的深度合作才是最终的出路。

一方面,建设和运营一个高速超充站成本高昂,从电力增容到设备采购再到后期维护,是一笔巨大的开销。即便是财大气粗的头部企业,也难以独立支撑起覆盖全国的庞大网络。

蔚来便是最好的例证,它以一己之力建成了全国规模最大的充换电网络,截至今年9月仅高速公路换电站就已达到1001座。但与之对应的是,蔚来过去十年累计亏损已超过1000亿元。

按照创始人李斌的规划,蔚来到今年四季度才会实现盈利。今年,它也走向开放,接收了来自宁德时代的战略投资,进一步完善补能布局。

*图源蔚来

而另一方面,虽然车企保持了开放心态,可交叉服务带来的新问题,还有待解决。

例如,理想的超充站虽然对小米等品牌开放,但有非理想车主发现,其收取的服务费甚至高于电费本身。这种以价格为杠杆的差异化服务,引发了关于充电网络公共属性与公平性的讨论,距离真正的无差别、普惠服务仍有距离。

03

「充电桩的尽头是“一张网”」

高速充电之所以成为硬骨头,是因为它精准地踩中了补能体系建设中所有最棘手的难题。

高速服务区土地资源有限,在现有布局下很难再开辟出大片区域用于建设大规模充电场站。

大规模部署动辄数百千瓦的超充桩,又对服务区的电网容量提出了极高的要求。向电力部门申请电力增容,不仅审批流程复杂、周期动辄需要3至6个月甚至更久,而且改造成本极其高昂。

而为应对每年仅有数周的节假日高峰而投入巨资建设的超充设施,在其余绝大部分时间里面临着严重的利用率不足问题。这使得高速充电站的投资回报周期被无限拉长,缺乏第三方资本,更容易陷入充电焦虑。

所以,面对这“三座大山”,行业越来越倾向于同一个方向:合作、共享、织网。青澄财经认为,这张“网”至少包含三个层面。

一是未来的补能设施将不再局限于服务区,而是要转型升级为集光伏、储能、充电于一体的综合能源站,在增加充电桩密度的同时,分流服务区的压力。

二是用信息互联解决高速上充电情况混乱的问题。一个全国统一、实时更新、跨平台共享的充电信息网络是实现“车桩协同”的基础。

最后,也是最关键的,在上述行动基础上实现自发自用、余电上网/入储,走向“光储充一体化”模式,彻底告别高峰期依赖移动充电车救急的被动宿命。

仅从这套理论就能看出,高速充电问题必然需要极其复杂的建设过程。但和上一代基础设施不同,这一代基础设施已经有了一些天然的数字化、智能化优势,同时有更强的“带头人”存在,在建设“一张网”方面有很大的潜力。

例如,上半年和宁德时代达成合作的中石化,正在凭借其密布的加油站网络直接升级充换电网络。中国石化旗下充电服务品牌“石化易电”除在各地加油站进行布局外,还在拓展“光充”乃至“充换储送”一体化充换电服务站。

*图源江苏交通

而作为供电之王,国家电网及旗下e充电平台,更是有能力包揽场站建设、日常运营、交通疏导等一系列工作。之前提到的倡导充电只充80%,正是国网在国庆期间推出的一项优惠举措,向提前离场的车主发放优惠券,鼓励他们快充快走。

在e充电的版图中,“一张网”的设想已经实现了一部分。例如车网互动方面,e充电就在今年国庆组织19家省公司开展全国大规模放电活动,累计向电网放电6.9千瓦时,相当于做了一次电网试验。

这些巨无霸企业,无论是财力还是资源,都能撼动全行业。在它们的主导下,一个超越单个品牌、单个充电桩思维的立体补能“一张网”正在浮现。未来的高速服务区,或许将成为电网智慧网络的一部分。这需要产业链上的所有企业摒弃壁垒、开放合作,付出持续而巨大的投入。

而在那之前,广大新能源车主或许还不得不忍耐一两个节假日的排队之苦。这将是走向“充电自由”的最后一个阶段。

– END –

本文来自投稿,不代表增长黑客立场,如若转载,请注明出处:https://www.growthhk.cn/cgo/user/145299.html

微信扫一扫

微信扫一扫  支付宝扫一扫

支付宝扫一扫